认识中国反垄断法

认识中国反垄断法

编辑:中国反垄断反不正当竞争律师网 来源:黄勇 特定的市场经济发展阶段决定了中国的反垄断法肩负的责任不仅仅是维护竞争,还必须“创造”竞争——反垄断法本身必须成为限制公权力侵蚀市场机制、扩展竞争机制作用发挥的利器

特定的市场经济发展阶段决定了中国的反垄断法肩负的责任不仅仅是维护竞争,还必须“创造”竞争——反垄断法本身必须成为限制公权力侵蚀市场机制、扩展竞争机制作用发挥的利器

历经十余载的争论与博弈、反复和妥协,反垄断法终于出台了。

基于对西方发达国家中反垄断法地位与作用的认识,有人乐观地预期,反垄断法的出台是中国市场经济发展历程中具有里程碑意义的事件,它也必将成为中国的“经济宪法”。但也有人基于中国反垄断法在某些关键问题上的妥协与“退让”,悲观地认为反垄断法将重蹈反不正当竞争法的覆辙,宣誓效果大于实际意义。

究竟应当如何认识中国的反垄断法?

不同的反垄断法“生成环境”

无论从形式还是从内容上看,中国的反垄断法具有较高的“国际性”——中国立法吸收、借鉴了国际上公认的较为成熟的反垄断法基本内容和原则,反映了各国在反对限制竞争、维护竞争机制等重大问题上的共识。尽管如此,中国反垄断法特殊的“生长环境”决定了其在本质上与西方发达国家的反垄断法存在很大的不同。

主要发达国家的反垄断法制定于19世纪末和20世纪初,正是资本主义从自由竞争走向垄断竞争的时期。其时市场机制已日臻成熟完善,政府代表的公权力已经不能左右市场的决策,对市场机制构成最大威胁的是大公司之间为了避免“两败俱伤”的竞争而结成的各种形式的卡特尔、托拉斯、辛迪加。认识到托拉斯等对竞争机制的破坏以及由此引发的对整体经济发展的巨大威胁后,西方国家纷纷制定了自己的反垄断法。从这个意义上讲,反垄断法成为了西方国家的市场经济的守护神,被奉为“经济宪法”、“企业自由大宪章”。

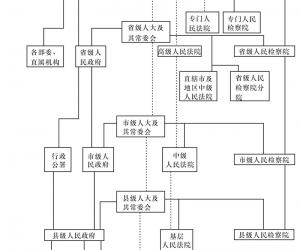

与西方国家形成鲜明对比的是,中国市场经济的建立与发展不是自下而上的自发的过程,而是由上而下的谨慎的探索与“自觉”的引导。中国从中央计划经济向市场经济过渡与完善的过程,就是政府公权力不断让渡给市场,以及市场自发调节机制逐渐形成的过程。即便如此,当前政府对市场的干预仍然广泛存在,对市场机制威胁最大的并不是西方意义上企业的限制竞争行为,而是政府对市场的不适当干预。正是基于这一认识,中国的反垄断法专门规定了“行政垄断”一章,将政府对市场竞争机制的扭曲和干预加以限制。

截然不同的背景之下制定的反垄断法,尽管形似,却不“神似”。西方国家反垄断法的主要任务,是对人为的扭曲市场机制行为的矫正,使其恢复到自由竞争的状态;而在中国,现阶段反垄断法的主要任务还是培育和完善市场机制,使其充分发挥应有作用。特定的市场经济发展阶段决定了中国的反垄断法肩负的责任不仅仅是维护竞争,还必须“创造”竞争——反垄断法本身必须成为限制公权力侵蚀市场机制、扩展竞争机制作用发挥的利器。

管制行业和依法独占行业适法问题

目前,实施监管的行业(银行、电力、电信等)和依法(或依政策)成立的、在法律上或事实上具有独占地位的行业(石油、烟草)“垄断”了中国关系国计民生的重要行业,自然也成为反垄断法关注的对象,反垄断法与这些行业的关系也成为法律制定过程中争议最大的问题之一。

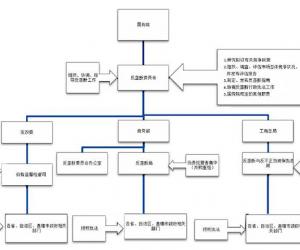

在反垄断法制定过程中,行业监管部门和独占企业表达了其严重忧虑,要求豁免适用反垄断法。对此,反垄断法数易其稿,最终对管辖权限采取了折衷的态度,对管制产业和独占企业的反垄断法适用问题也未作出明确规定,将其留待在今后实践中加以解决和完善。这足以说明各方力量博弈之激烈。

对此问题需要澄清两方面的误区:一方面,有人认为行业管制(regulation)与反垄断法的适用是非此即彼、“势不两立”的;如果政府已经对某行业实行监管,则意味着豁免适用反垄断法。另一方面,也有人认为反垄断法针对的就是具有独占地位的大企业,反垄断法的实施意味着对这些企业的限制甚至分拆。

实际上,管制并不意味着对反垄断的完全排除,在放松管制(deregulation)成为全球一种趋势的情况下,各国逐渐形成一个共识是,在实现管制的目的前提下应最大限度地适用反垄断法,把对竞争的损害降低到最小程度。比如,如果设置行业准入和事后监督两种方式都能实现监管目标,那么应当采取事后监督的方式,尽可能减少对竞争的损害。对于在法律或事实上占有独占地位的企业,反垄断法实际上并不挑战其依据特别法(或政策)而享有的独占地位及其派生的对市场准入的限制、对商品或服务价格的制定等行为,但独占企业的经营活动不得违反反垄断法,特别是不得违反有关滥用市场支配地位的规定。

这种最大限度适用反垄断法的共识,在中国也得到了相当程度的承认。尽管目前出台的反垄断法对管制行业和依法独占行业的回避态度,让人对此心存疑虑,但在立法进程中各方代表角力之激烈,已经足以说明在这样一个市场经济基础薄弱、市场经济法律体系粗陋的国度,对竞争环境的渴求、对消费者利益的尊重的理念正在以前所未有的速度深入立法者的思维。和我们惯常所见到的赤裸裸的保护、密不透风的管制相比,这不能不说是一种巨大的进步。

竞争文化的缺失与培育

和立法者们对竞争观念的理解相比,中国市场环境中竞争文化的缺失,似乎更让人忧心

忡忡。

所谓竞争文化,可以理解为全社会形成的维护竞争机制、尊重竞争规则的一种共识和氛围。竞争文化的培育和形成是多方面因素综合作用的结果,从消费者的观念、企业的行为到政府的职能定位,从市场主体交流的思维方式、商事交易规则的理解运用到经济法律的颁布实施,经济运行的每一个细节都在潜移默化地作用于竞争文化的形成。

在西方发达的市场经济国家,经营者之间公开进行价格协调和串通如同偷盗一样,是极为“原始”和恶劣的违法行为,在美国,行为人有可能被处以监禁。而在中国,不仅很多经营者对此毫无认识,甚至是行业协会都参与引导组织,堂而皇之地进行价格协调与串通,这恐怕就不仅仅是个别企业法制观念薄弱的问题,而正是市场环境中企业竞争文化缺失最突出的表现。此外,一些政府部门对竞争观念的无知,在发展经济的思维上不成熟,喜欢站到市场经济的最前沿,满怀好意地指挥企业定价,这种行为也是让人啼笑皆非的。

毫无疑问,反垄断法的颁行是竞争文化培育和建设最为关键的一步。反垄断法的实施过程,对政府、企业乃至消费者而言也将是竞争文化逐步培育和发展的过程。通过反垄断法的实施,增强企业对市场竞争规则的认知能力、增强消费者对竞争文化的认同,增强政府对市场经济规律的框架性、理念性理解,这些都将有力地推动中国市场环境中竞争文化的培育和形成。而这种竞争文化的形成,竞争意识的培养,也必将推动这部在市场经济发展过程初期出台的、并不完善的竞争法律得到有效的施行并不断进步。这些都是我们所期望看到的,我

们也相信它能够在不久的将来得以实现。

总之,中国反垄断法有其明显的阶段性、局限性,但我们绝不能否认,这部法律的颁布体现了市场经济建设的巨大进步。对此有清楚的认识和把握,是中国反垄断法不断完善、竞

争文化逐步形成的前提。

注:作者黄勇 特定的市场经济发展阶段决定了中国的反垄断法肩负的责任不仅仅是维护竞争,还必须“创造”竞争——反垄断法本身必须成为限制公权力侵蚀市场机制、扩展竞争机制作用发挥的利器为对外经济贸易大学法学院教授、反垄断立法工作组专家成员