寻租之门

寻租之门

编辑:中国反垄断反不正当竞争律师网 来源:经济观察网 薛兆丰

传说中的“市场经济宪法”——反垄断法——的中国版经过13年的酝酿,日前正式由立法机关表决通过,并定于明年8月1日正式实施。过去多年,我对反垄断法(主要是在美国一百多年的司法实践)不遗余力地介绍和批评,认为若在中国引入该法,无论怎样雕琢条文的枝节,它带来的负面影响都要比正面影响大得多。之所以格外关注,是因为它特别容易引起人们不切实际的期待,特别容易赢得本该反对它的经济学者的支持,也特别容易产生种种与其支持者的愿望背道而驰的结果。今天反垄断法在中国正式落地,我认为不是国人“学习和反思反垄断法”到了尾声,也不是即将进入尾声,而只是序幕刚刚结束。

在这篇文章中,我将连贯地叙述以下密切联系的主题:一、国内学者(尤其是经济学者)普遍低估了反垄断法的微妙,自负地以为经济学可以正确地指导反垄断实践;二、就刚刚通过的《反垄断法》的核心内容而言,经济学均未提供可靠和可操作的理论依据;三、就《反垄断法》的限定条件而言,每条规定都附加了宽松而模糊的赦免条款,给反垄断执行机构留下了极大的酌情权;四、就《反垄断法》对行政垄断的规定而言,行政垄断反而得到了法律形式的免责和确认;五、就《反垄断法》对执法机构的设置而言,司法机构的职能重叠,进一步增加了司法结局的不确定性;六、非行政垄断的市场领域将涌现寻租活动。

一、学者过分自信

九年前,我开始在专栏文章中批评美国的反垄断法。八年前,央视《经济半小时》邀请我与当时“挑战微软霸权”的方兴东进行对话。其中涉及到反垄断法问题,编辑请我推荐几位支持我观点的中国经济学者。事前没有任何沟通,我只能凭感觉。假如我推荐的人,到头来反对我,那是双料尴尬。

找谁呢?我最有信心的是周其仁和张维迎。可是,当时他二人都不在北京。我于是去拜访茅于轼。谈到微软和垄断,茅于轼给我介绍如何用市场份额的平方和的平方根来确定垄断程度,然后根据成本计算合理利润,从而让政府来管制垄断。在座的尹忠东回答:“要是这样来处理垄断,垄断者还会有积极性去控制成本吗?”

后来,央视找了盛洪。他的原话是:“我们如果放弃建立反垄断法的权利,微软就会哈哈大笑。”电视播出来,还印在《南方周末》上。茅于轼被公认是市场经济的旗手,而盛洪因为翻译了科斯的著作还被科斯邀请到芝加哥大学呆过半年。恰恰因为这样,他们对反垄断法的观点才深深刺痛了我。我跟一位熟悉科斯思想的经济学家谈起此事,他打趣说:“跟科斯握过手的人都不应该赞成反垄断法。”

去年,我到哥伦比亚大学旁听一场演讲。演讲者

我不怀疑上述三位学者对市场经济的支持。一年多前,我请朋友将国内市面销售的反垄断书籍搜集起来。这批书籍中,“反垄断法是市场经济的根本大法”、“反垄断法可以维护竞争秩序”之类的空话抄来抄去、此起彼伏,而真正深入到美国卷帙浩繁的案例、了解反垄断法究竟干了些什么的作者凤毛麟角,虽然我也并不怀疑这批书籍的每个作者,都是锐意维护竞争秩序和提高经济效率的。问题是,大部分人低估了反垄断政策的微妙,不知道经济学对大量商业行为仍然处于无知的状态,而在无知的状态中大刀阔斧地搞反垄断,必将造成事与愿违的后果 ①。

而到了大众媒体那里,反垄断法简直就成了许愿树。人们不仅一厢情愿地想用反垄断法来撼动行政垄断,还想用它来对付外国企业势力的经济渗透,用它来压抑因需求增加而导致的春运车票涨价,用它来抑制因时局变幻而导致的能源涨价,还要用它来抑制因通货膨胀而导致的房价、肉价、菜价和面价的上涨。在他们看来,任何“价高量少质低”的经济问题,根源都在于黑心商人狼狈为奸;而实施反垄断法,就能把坏人抓出来,把问题解决好。

二、经济学未对反垄断法提供支持

产业经济大师德姆塞茨(H.Demsetz)曾经在纪念谢尔曼法颁布一百周年会议上的致辞中,一针见血地指出:“在我们对竞争的理解中,还没有出现与反托拉斯有关系的内容(Wedonotyetpossessanantitrust-rele-vantunderstandingofcompetition)。”这不是说经济学还未曾去观察和解释竞争过程,也不是说经济学者还根本不理解反托拉斯法或反垄断法的立法原意,而是说随着经济学对市场、产业组织和竞争过程的深入研究,经济学家仍然不能对过去一百多年反垄断政策的所作所为,找到确凿的理论支持。

对于刚颁布的《反垄断法》,让我们先看大体结构,然后再看细节末梢。整部法律要处理的核心课题有三个:第一,界定“市场支配地位”,即说清楚什么是垄断;第二,界定“滥用市场支配地位的行为”,即规定禁止垄断者从事何种行为;第三,界定“垄断协议”,即规定禁止垄断者或非垄断者从事何种行为。让我逐一说明为什么经济学对这三个课题均不提供理论支持。

关于市场支配地位。《反垄断法》不加限定地规定:“有下列情形之一的,可以推定经营者具有市场支配地位:(一)一个经营者在相关市场的市场份额达到二分之一的;(二)两个经营者在相关市场的市场份额合计达到三分之二的;(三)三个经营者在相关市场的市场份额合计达到四分之三的。”

这样的规定,从表面上看是极其生硬的,但实质上是授予了执法者无限的酌情权,让他们随意认定被调查企业的“市场支配地位”。这是因为“市场份额”直接取决于“相关市场”的划定,而什么才是 “相关市场”,根本就没有标准可言。退一步说,即使一个企业确实具有“市场支配地位”,经济学上也无法推断这是反竞争或损害效率的。在无数的场合,由于约束条件和产业结构的特点,恰恰是激烈竞争才导致了成功企业的规模,而企业必须具备规模才可能带来效率 ②。

关于滥用市场支配地位。《反垄断法》规定的“滥用市场支配地位”的行为包括:“(一)以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品;(二)没有正当理由,以低于成本的价格销售商品;(三)没有正当理由,拒绝与交易相对人进行交易;(四)没有正当理由,限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易;(五)没有正当理由搭售商品,或者在交易时附加其他不合理的交易条件;(六)没有正当理由,对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇”等。

将上述行为视作反竞争和损害效率、并试图以反垄断法来进行规制的想法,是缺乏经济学基础的支持的。理由是:任何企业,包括处于市场支配地位的企业,都无法仅仅通过从事上述行为来达到损人利己的目的。成交价格总是通过供求关系互相作用自发形成的,而从来不是由某方一厢情愿设定的。即使是垄断者,也只存在一个价格能令其利润达到最大,过高或过低的定价都会使他自己受损,更不用说拒绝交易了。更何况,由于顾客的需求强弱总是参差不齐的,所以企业在交易上实施“差别待遇”,就几乎总是能够促进竞争和效率。这是说,当反垄断法执行者认为自己看到了价格过高、过低、不公平、拒绝交易、搭售商品和差别待遇等市场现象时,经济学能够做的,是向他解释为什么企业和消费者都自愿在那样的条件下行事并互惠互利,而不是向他提供指南,让他去修理别人的行为 ③。

关于垄断协议。《反垄断法》规定:“禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议:(一)固定或者变更商品价格;(二)限制商品的生产数量或者销售数量;(三)分割销售市场或者原材料采购市场;(四)限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品;(五)联合抵制交易”等。《反垄断法》还规定:“禁止经营者与交易相对人达成下列垄断协议:(一)固定向第三人转售商品的价格;(二)限定向第三人转售商品的最低价格”等。

的确,在美国反垄断法实施的初期,即上个世纪60年代前,上述大部分商业行为都是以“本身原则”被法庭判定为违法的。所谓“本身原则”,就是像“闯红灯”一样,法庭一旦认定了行为事实,那么不管当事人持什么理由违规,都算违规。采用“本身原则”,立法者和执法者必须有充分理据在事前就断定,要管制的行为肯定有害,或在概率上肯定弊大于利。如果缺乏这样的确定性,就应该舍弃“本身原则”,转而采用“理性原则”,即一种行为是否被裁定为违法,不仅取决于当事人是否做了,还得酌情考虑其行为的原因、动机和后果。

然而,随着经济学对企业行为的深入解释,那些一度被肯定地认为是反竞争和损害效率的商业行为,正逐渐被人们看清其促进竞争和提高效率的一面。结果,“本身原则”逐渐被“理性原则”取代。具体地说,企业协同固定或变更价格,可能是由于它们的产品规格接近,每家企业都是“受价者”而导致的。例如,最近方便面厂商的集体提价,显然是它们共同受到通胀压力影响的结果,而不是出于贪婪而进行勾结使然。另外,分割市场和限定转售价格,也可能是厂商为了刺激它们在价格以外进行竞争的制度安排。今年6月28日,美国最高法院罕有地推翻自己在1911年对“迈尔斯博士医药公司案(Dr.Miles)”的判决,其理由恰恰就是大量经济学研究表明,价格上的锁定有利于促进服务上的竞争 ④。

综上所述,对于《反垄断法》要处理的三大课题,即界定 “市场支配地位”、界定“滥用市场支配地位的行为”和界定“垄断协议”,经济学要么不能提供理论支持,要么提供了截然相反的观点。例如,经济学显然不提供如何界定“市场支配地位”的知识,而至于禁止 “协同调整价格”、“搭售”、“分割市场”、“区别待遇”和“规定最低零售价”等做法,经济学的见解恰恰是与反垄断政策背道而驰的。在一般的情况下,面对各种较不寻常的制度安排,经济学家是不理解,而不是看懂了而且知道更优胜的方案在哪里 ⑤。

三、反垄断双语贯穿条文

必须马上指出,《反垄断法》为其规定的每一项违法行为,都随即附加了赦免条款。这样做的原因有两个。原因之一是立法者认为被提及的商业行为,既有促进竞争的时候,也有抑制竞争的时候,所以故意留下斟酌余地。换句话说,它是在有关规定中明确,司法过程将按“理性原则”进行。

例如,在确定“市场支配地位”的条文中,虽然没有限定性的词语,但由于“相关市场”的划定的酌情权完全在执法者手上,所以这个规定也就留下了斟酌余地。再例如,在第十三和十四条禁止了一系列垄断协议形式后,第十五条就随即列明了对应的赦免条款:只要能证明是为了改进技术、或开发新产品、或提高产品质量、或提高竞争效率、或节约能源、或保障对外贸易中的正当利益,就能赦免。又例如,第十七条在禁止一连串的 “滥用市场支配地位”的行为前,都一概加上了“不公平的”或“没有正当理由”的限定,所以只要执法者认为“公平”或“有正当理由”,该条款涉及的商业行为也可以得到赦免。

这种结构上诸如 “本法禁止某某垄断行为,但若它确实有助提高效率,便不属垄断行为”式的条文和论断,在美国和其他各国反垄断的百年实践中其实随处可见,常被称为“反垄断双语(double-talk)”。这不仅说明反垄断法还拿不准究竟要反什么,更说明咬文嚼字是反垄断司法的特征。毕竟,是不是“为了改进技术”或“为了提高竞争效率”,难有明确标准。由于《反垄断法》中存在大量反垄断双语,将来政府和企业可能要付出数以亿计的金钱,来让经济学家、律师、媒体从业者和政府官员进行咬文嚼字 ⑥。

四、行政垄断享受法律免责

目前《反垄断法》为其规定的每一项违法行为都立刻附加了赦免条款,其第二个原因,是要以法律形式保护大部分现行的行政垄断。我曾经一再强调,惟一应该反对的垄断,就是政府设置的准入障碍和经营特许。如果解除了政府保护,市场上出现的一切似乎是垄断的竞争形态,其实就都是自由竞争的结果。然而,要拆除政府设置的准入障碍和经营特许,并不能寄望于反垄断法。反垄断法只不过是一个部门法,无论法律地位还是执法力度,都堪称微不足道。不幸而言中,细看《反垄断法》,期待靠反垄断法来对付行政垄断的人会大失所望。

第四条定下政府干预的基调:“国家制定和实施与社会主义市场经济相适应的竞争规则,完善宏观调控,健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。”第七条对行政垄断主体免责:“国有经济占控制地位的关系国民经济命脉和国家安全的行业以及依法实行专营专卖的行业,国家对其经营者的合法经营活动予以保护。”这样,电信、航空、邮政、烟草、能源、电力等行业就都有可能得到解脱。不少人一直以为,推出反垄断法,至少能替他们争取一点诸如“免双向收费”这样的蝇头小利。看过这条规定,他们作何感想?

此外,《反垄断法》对“市场垄断”和“行政垄断”两者给予了明显的区别对待。对于“市场垄断”,即在市场竞争下形成的垄断者,《反垄断法》明确规定了禁止其从事的行为,如第十三、十四和十七条。但是,对于“行政垄断”,《反垄断法》并不明确规定禁止其从事的行为,而是先默许其行为,然后对其行为的效果提出了要求。例如,第七条在确立了行政垄断的合法合理性后,《反垄断法》提出:“前款规定行业的经营者……不得利用其控制地位或者专营专卖地位损害消费者利益。”这里,“控制地位”和“专卖专营”本身显然是不视作损害消费者的利益的。

只是在一些不涉及行政垄断结构的领域,《反垄断法》对地方政府的行为作出了规制。第三十三条规定,行政机关和具有管理公共事务职能的组织“不得妨碍商品在地区之间的自由流通”,包括不得“对外地商品设定歧视性收费项目”、不得“对外地商品规定与本地同类商品不同的技术要求”、不得“限制外地商品进入本地市场”等。这些规定本身都是积极的,一般地有利于促进竞争和增进社会福利。问题在于第三十三条与前述第四条如何协调,在于反垄断法执法机构与地方政府行政力量如何抗衡 ⑦。

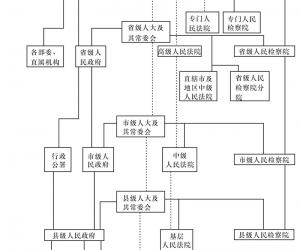

五、执法机构职能重叠

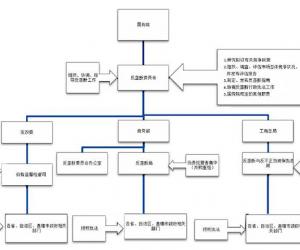

第九条规定:“国务院设立反垄断委员会,负责组织、协调、指导反垄断工作。”这些工作包括:“(一)研究拟订有关竞争政策;(二)组织调查、评估市场总体竞争状况,发布评估报告;(三)制定、发布反垄断指南;(四)协调反垄断行政执法工作”等。第十条规定:“国务院规定的承担反垄断执法职责的机构负责反垄断执法工作。”

值得注意的地方是,反垄断委员会不仅负责《反垄断法》的细节完善工作,还负责协调和指导反垄断的执行工作。这与负责执法工作的反垄断执法机构产生了职能重叠。这种设置,将给反垄断法司法结果带来更大的不可预测性。

撇开具体条文的优劣对错,不论反垄断法如何规制企业行为,它的司法结果越是容易被有关当事人预测,司法成本就越低,对经济运行的行政干扰就越少。相反,即使当事人愿意依法办事,但读完法律后仍然不知道自己将要进行的商业活动是否违法,其结果不仅涉及至少两个执法部门,而且也与自己的公关效果有关,那么整个反垄断法的司法成本就会变得相当高昂。不怕明确规定,就怕没有明确规定,这是许多企业的忧虑。

例如,《反垄断法》对企业集中规定了报批程序。我们知道,企业间的收购和合并计划,往往要经过精心的论证、艰苦的谈判、时机的配合以及严格的保密过程。无论成败,都要花费巨额的成本,而相关消息也往往会引发金融市场的波动。因此,立法者有必要帮助当事人在事前尽可能准确地预测其计划被批准的可能性。国际上常见的做法,是在实施反垄断法的同时,制定、颁布和定期修订各门类的《反垄断法执行指南》,其中当然包括“合并指南”,从而让企业衡量难易,避免企业和执法者双方都付出不必要的代价。目前,美国、欧盟、加拿大、澳大利亚和新西兰等地都有类似的指南。我认为,在实施包含大量反垄断双语的《反垄断法》前,应该配备内容较详尽且标准较清楚的《执行指南》,才能缓解司法结局难以预测带来的副作用。

六、寻租活动将大增

反垄断法历来含糊,原因是多重的。首先,是因为人们对产业安排的认识肤浅,同时又对自己的知识过分自信。对此,科斯说过两段精彩的评论。一是:“我被反垄断法烦透了。假如价格涨了,它就说是‘垄断性定价’;价格跌了,它就说是‘掠夺性定价’;价格不变,它就说是‘合谋性定价’”。二是:“每当经济学家看到他无法解释的现象——这样或那样的商业行为——他就在垄断上找理由。而由于我们在这个领域是非常无知的,所以也就有着大量无法解释的现象,于是在垄断上找理由也就成了家常便饭。”

其次,由于反垄断法摆在那里,法庭和政府执法部门的要求摆在那里,原告和被告的巨大经济利益也摆在那里,于是在一些明明不可能有答案的地方,人们也不得不假装存在答案,并热衷于提供答案。科斯说:“经济学家被吸引到经济运行的真实问题上来,无疑是好事。但另一方面,很不幸的是,要是你提供不了答案,就无法影响经济政策。结果,人们就被迫成为经济学政客,即那些明明在没有答案的情况下还在提供答案的人。” ⑧

再有,为了不触及现有行政垄断主体,《反垄断法》正式免除了行政垄断结构的责任。几乎每项规定都有相应的非常宽泛的赦免条款,使得反垄断执行机构的酌情空间非常巨大。功能有所重叠的反垄断执行机构进一步加大了反垄断司法结局的不可预测性。巨大的灰色地带,将迫使企业间的竞争从力争满足消费者的方式转为力争说服反垄断官员的方式,即从致力于创造利润,转为致力于寻租。用一句话概括我对《反垄断法》的评论:在行政垄断得到免责的同时,《反垄断法》将给竞争的市场领域引入一个权力将迅速膨胀的行政机构,非行政垄断的企业和政府之间的寻租活动将大大增加。